メフィス卜フェレスの笑い

日本武道館からの帰り道、親子連れの客の、なんともわびしい後ろ姿を見ながら、僕はコンクリートずくめの、町の風景が一転、ガレキの山と化すのを見た。この日のためにつくってやった子供の晴れ着は、浮浪児のボロ着となり、背広姿の背中には問屋のリュック・サックまで吊りさがっているではないか。

どこかで、氷水を売る声までして、ここで誰かが行き倒れでもしたら、これはまったくあの素寒貧の焼土と瓜ふたつでる

何故、こんな風に見えてしまうのか。僕はこんな目の魔術をほどこして、サディスティックにほくそ笑んでいるわけではない。

わけのわからぬ呪縛状態で、駅の方へなだ込む群衆のさなか、僕は一人妙な風貌の男に呼びとめられた。

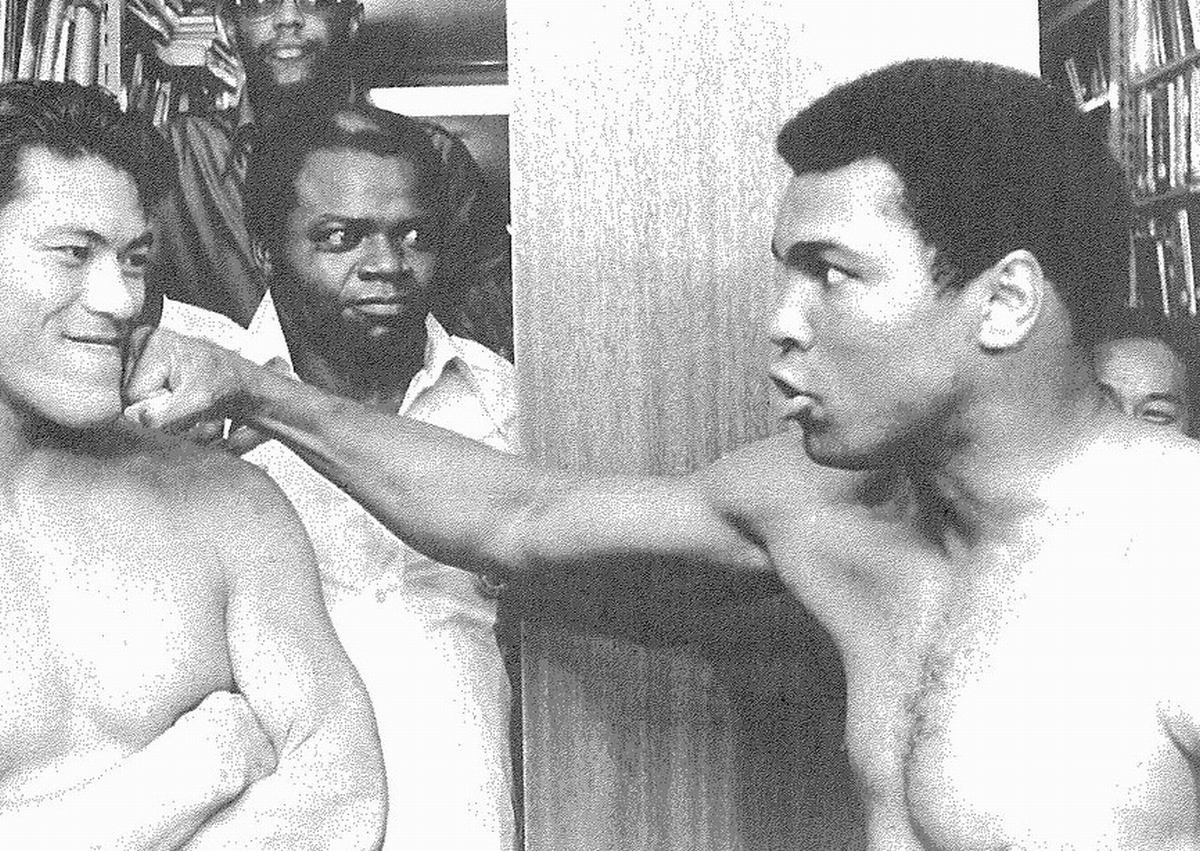

かねてよりおつき合いしていただいておる康芳夫氏である。

「どっちが勝つと思った?」と彼は言った。

「そりゃ、明治の壮士風なイノーキだよ」と僕が答えると、「へへへ」と複雑怪奇な顔で、僕の凡俗さを笑いながら、「夜中の二時までかかってね、後で教えてやるよ」と背中を見せる。「おいっ」と僕は追いかけようとしたが、なにしろ、ひどい人混みで、軽妙駿足の彼に追いつく筈ががない。

しかし、彼の国際舞台を暗躍するあのメフィストフェレス風な顔と、その口からもれた妙ちきりんな言葉が、いつまでも後に残って僕は、駅へなだれ込む客と逆な方向を向いてて、あっちこっちとこづかれなければならなかった。

康は国際舞台の闇屋である。あれ程謎めいたた顔をしていれば、毛唐を手玉にとるのもわけはない。

スタイルも小道具も、チェーン入りの弁当箱を蹴上げかねないあのメフィストフェレス風な残像をふり払いながら、梅雨上りの空を見上げ、僕は来たるべきストラッグルのスタイルは何かと思案した。

・・・以上、『格闘技世界一決定戦観戦記』唐十郎(劇作家)中央公論(1976・8)より抜粋