猪木・アリ戦(3):世紀の凡戦に無念の思い・・・2

実はこの企画が持ちあがった時、モハメッド・アリはほとんど本気にしていなかった。冗談半分くらいに考えていたのだ。当時、アメリカでのプロレスの評価は低く、ほとんどショーと同じレベルで考えられていた。スポーツという認識などなかったのだ。アリなどは「あれは一種のアクロバティクサーカスだ」と言い放っていた。事実、アメリカのプロレスの客層は、ほとんどがプエルトリカンか黒人だった。低所得者のブルーカラーがほとんどで、入場料もニドル前後。完全な八百長のショーとしてしか社会的評価はなかったのだ。

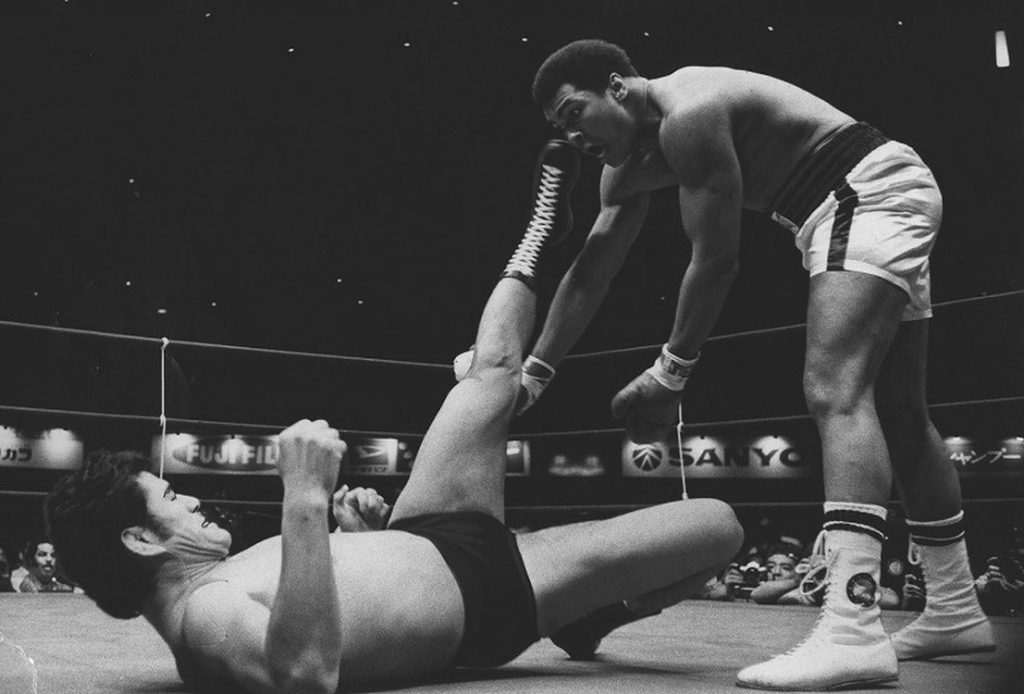

アントニオ猪木も、全米を興行しながらこの現状をアメリカで目のあたりにして忸怩たる思いを胸に秘めて帰国した。彼はそこで純粋に「世界中でプロレスの認知度と評価を高めたい。社会的に正当な意味で認めてもらいたい」と意を決してこの対戦を考えた。そのためにも世界最高のボクサー、モハメッド・アリと、それも互角に闘えばいやがおうでもプロレスの評価は高まる、彼はそう考えたのだ。

しかし、ここでアリとの間に、相当なギャップが生じていた。前述のようにアリにはプロレスに対する正当な認識はなかった。あくまでショー興行の一環程度に軽く考えていたのだ。つまりフィックスファイト、最初からショーとして筋書きを作ってやろう、というわけだ。しかし、アリの認識がある時を境に一転する。それは、アリが偶然はじめて猪木の試合を見た時からだった。その時からアリのプロレスに対する考えが一八〇度急転したのだ。

・・・猪木・アリ戦:続く