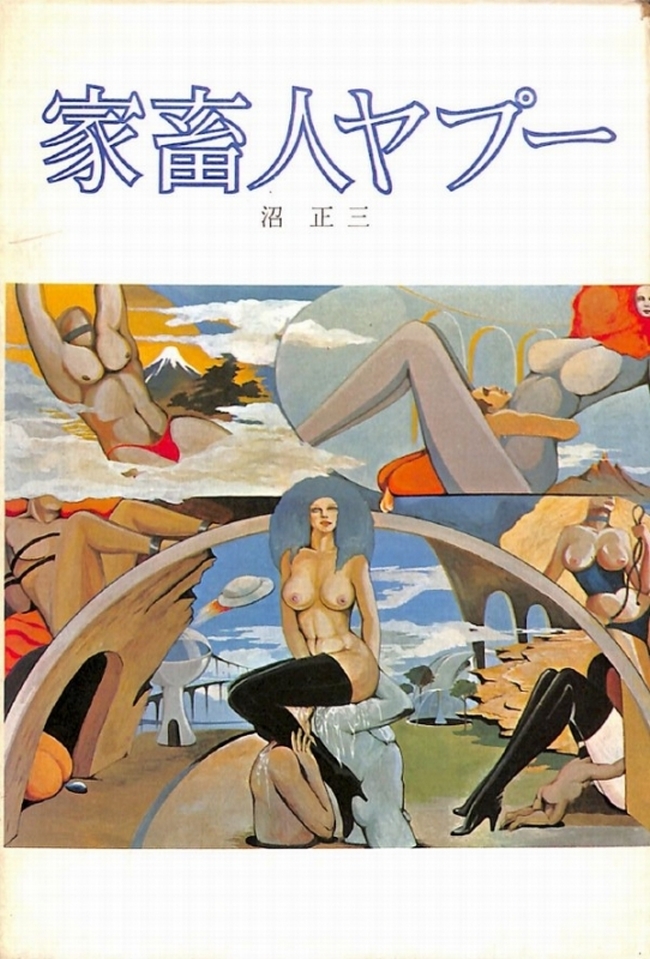

日本神話を脱構築する:畜権神授説・沼正三『家畜人ヤプー』と日本神話の脱構築:巽孝之・・・その29

端的な例が、翻訳畜とでも呼ぶべきヤプーの創出である。完結編において、麟一郎はソフィア・ローレン著『畜人論の擁護』の訳出に精を出す蛙畜を目撃して驚く。このヤプー<356号>は「小鼻が張って、唇の肉が厚い感じだが、例の家紋が烙印されている額が広く、大きく張った目の黒く澄んだ瞳と合わせて、怜悧な印象を与える」と形容されている。周囲の白人男性も「ヤプーは白人文明の産物を、わかってもわからなくても、なんでも翻訳するとは聞いていたが、結構難しい学術書もやるんだな」と感嘆を隠さない。クララもまた、「これほどの知性を備えた生き物を個人所有の湖沼に飼育するなど、果たして許されるのだろうか」と内心思う(同、二六四頁)。ところが、やはり居合わせたもうひとりの白人男性ウィリアムは、尿意を催したにもかかわらず周囲にセッチンがいないため、しかたなく、いま話題になりみんなが賛嘆したばかりの蛙畜をセッチンがわりに使ってしまう。「356号は、いそいそと身を屈め、頭をウィリアムのスカートの中に潜らせてから、膝を擦って少し進み、正座し直した」(同、二六五頁)。

これは冒涜ではない。どれほど人間そっくりであってもヤプーは家畜であり、しかも日本的スノビズムをその生態学に組み込んでいるからには、翻訳畜がセッチンをも兼ねることに何の矛盾もありえないのだ。かつてウォルター・ベン・マイケルズは一九世紀末のアメリカ自然主義文学に顕著な資本主義とマゾヒズムの結託について、「ほんらいマゾヒズムと資本主義とは同一の構造に彩られているとすれば、行き着く先には、自らが所有しようとするマゾヒスティックきわまる後期資本主義的論が控えている」ことを暗示した(『金本位制と自然主義の論理』[カリフォルニア大学出版局、一九八七年]第四章)。アングロアメリカにおけるかぎり、たしかに一九世紀自然主義文学は一種のディストピアであろうところが二〇世紀末、それも高度資本主義日本にあっては、スノビズムとマゾヒズムが不分明になるインターゾーンこそは、究極のユートピア的条件にほかならない。それは、日本的にしてヤブー的な物語学を必然とするだろう。

・・・畜権神授説・沼正三『家畜人ヤプー』と日本神話の脱構築:巽孝之 より・・・続く