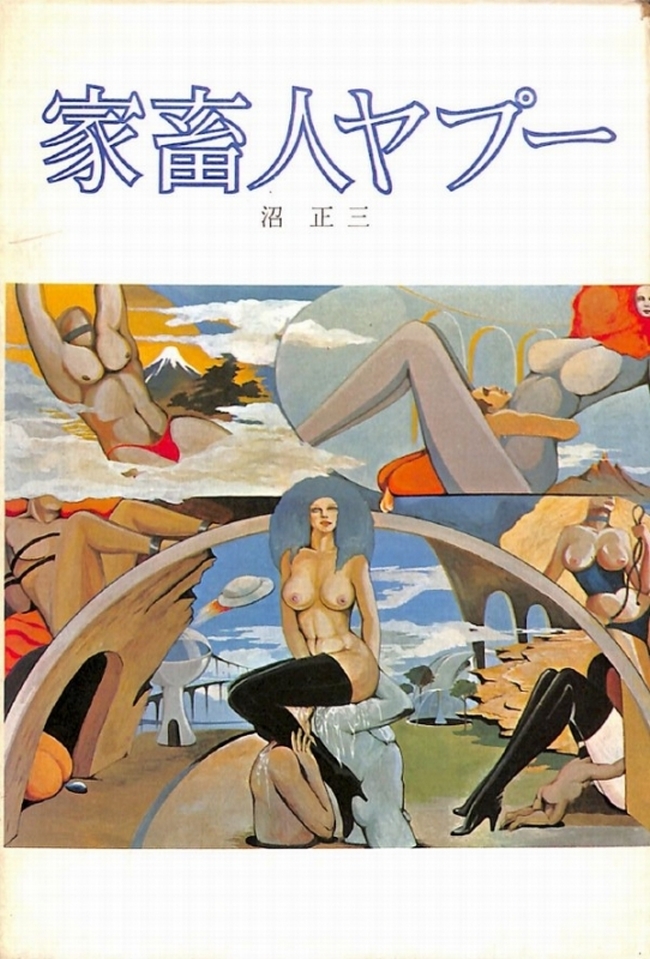

【家畜人ヤプー 沼正三 一九七◯年】定本:都市出版社

その時魔女(キルケ)は杖あげて

われを打ちつつ叫びいふ

「いざ今汝獣欄(獣の檻)に

行きて他と共そこに臥せ」

ホメーロス『オデュッセーア』(土井晩翠訳)

家畜人ヤプー初版より『家畜調教問答』

第一章 発端

1 家畜調教問答

一九六×年の夏の午後、西独はヴィスバーデンに近いタウヌスの山腹のゆるやかな登山道を、騎馬で登ってゆく男女の二人連れがあった。上着が黒、ズボンが白の揃いの乗馬服装だが、馬術のほうでは前に立った女のほうが指導者格らしいことは、手綱の引き方、騎座の締め方だけからでも明らかに見てとれた。男のほうはつい遅れがちになる。その二頭の馬の、先になったり後になったりして走ってゆく見るからに軽快なグレイハウンド種の犬は、馬上の二人の、どちらかの飼犬に違いない。

「乗馬はどうも苦手だ。人間相手のスポーツのほうがいいや」

男が弱音を吐いた。浅黒い肌、黒眼にして黒髪、東洋人らしい。ちんまりした鼻、高い頬骨、典型的な蒙古型の容貌だったが、広い額が聰明な知性を表わし、総体的には頼もしい印象を与える顔であった。

「貴方はまだ馬に遠慮してるとこがあるのよ、それがいけないの。馬ってものは、一度増長させたら癖馬になってしまうのよ。こちらのほうが強くて偉いんだということを馬にのみ込ませるまでは、徹底的に責めつけなくちゃ・・・・・・」

女は白人である。栗色の髪、茶色がかった目、そして、肌は白磁のように白い。それに肉の薄い鼻と引き締まった唇とが、やや面長な顔に適度なアクセントを与え、その雰囲気には、ある鋭敏さと冷酷さがないまざった不思議な魅力があった。

男はいった。

「そう思っていても、鞭や拍車を使うのが何だか可哀そうで、同情を感じちゃって・・・・・・」

「馬に同情するのは調教には禁物よ」、赤革の細鞭をビュッと空鳴りさせながら、女が答えた。「だいたい、同情ってものは自分の同類に対して持つものよ。家畜に同情するなんておかしいわ」、女には、ピシッと定まった厳しさがあった。

「しかし、動物は愛護すべきものじゃないか・・・・・・」

釈然としない男に対し、

「甘やかすことはいけないわ。家畜に対する貴方は甘すぎるわよ、あのタロだって・・・・・・」と、女は馬の前後を駆ける犬を鞭でさしながら、「貴方が飼ってたときに比べあたして、妾が仕込んでからどれほど芸を覚えたか」と応ずるのだった。

「それは認めるよ」

面目なげに男が答えると、あまりそれが素直すぎたのに女は気がとがめ、自分の言い過ぎを後悔したのか今度は優しく、

「いいのよ。貴方にはジュウドーっていう特技があるんだから・・・・・・」

ジュウドー? 男はどうやら日本人のようだった。そういえば、男が女に贈ったものらしい犬の名タロも、『太郎』という日本的な呼名と通じるところがある。

階段の踊場のように、山道の途中に作られた樵小屋の広場、遠くに水の音が聞える静かな場所に来ると、二人は馬をつないだ。いかにも楽しげに寄り添い、いたわり合った。相思相愛の絆や強く結ばれている間柄であることが見てとれた。この二人が、今目前に追りつつあった奇怪な運命について少しも感知しなかったとしても不思議ではない。運命の幕は既に開き、二人をしっかりと捕まえてしまっていたのだ。

−−−

ここからはじまる壮大な物語 #家畜人ヤプー 初版 都市出版社 版 からの 名シーンイラストです

— 家畜人ヤプー倶楽部 Executive Producer 康芳夫 (@yapoo_club) May 21, 2019

---

次回 #家畜人ヤプー倶楽部 Executive Producer #康芳夫 7/26(金) #下北沢 で開催 詳細は 近日ご案内させて頂きます @yapoo_club #followme pic.twitter.com/JHKkLkNC44

ドリスと畜人馬(ヤップ・ホース)アマディオのシーン(初版 都市出版社 版 より) #家畜人ヤプー

— 家畜人ヤプー倶楽部 Executive Producer 康芳夫 (@yapoo_club) May 28, 2019

---

完全女性上位の異空間!! #家畜人ヤプー倶楽部 Executive Producer #康芳夫 Vol.3 は7/26(金) #下北沢 開催 詳細は 近日 @yapoo_club でご案内致します #sm #サロン 皆様、お待ち申し上げます pic.twitter.com/IvBDQDNvfl

−−−